In vielen aktuellen Diskussionen steckt die Sehnsucht nach einer ‚guten alten Zeit‘, in der Menschen im Einklang mit der Natur lebten. Diese romantische Vorstellung wird mit dem Mittelalter in Verbindung gebracht, oft aber auch auf indigene Völker projiziert. In vielen Fällen entpuppen sich solche Geschichten als Ökomythen, denn bei genauerer Betrachtung zeigt sich: Menschliches Handeln früherer Gesellschaften war weder automatisch nachhaltig, noch waren historische Umweltkrisen einfach nur Fälle von Raubbau. Eine historische Analyse spricht dafür, auch bei heutigen Nachhaltigkeitsprozessen längere Zeiträume zu berücksichtigen.

In den vergangenen Jahren ist sowohl am Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit wie auch an der Professur für Historische Geographie erforscht worden, ob die mittelalterliche Landwirtschaft nachhaltig war. In vielen aktuellen Diskussionen steckt die Sehnsucht nach einer ‚guten alten Zeit‘, in der Menschen im Einklang mit der Natur lebten. Diese romantische Vorstellung wird mit dem Mittelalter in Verbindung gebracht, oft aber auch auf indigene Völker projiziert. In vielen Fällen entpuppen sich solche Geschichten als Ökomythen. Die vermeintlich unberührten Regenwälder Süd- und Mittelamerikas erwiesen sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen als Sekundärwälder, die nach dem Zusammenbruch intensiv genutzter Kulturlandschaften während der europäischen Kolonialzeit entstanden.

Jenseits der Katastrophen-Narrative: Ein systematischer Blick auf die Vergangenheit

Umgekehrt gibt es auch das Narrativ historischer Umweltkatastrophen, die der Mensch selbst verursacht und damit die eigene Lebensgrundlage zerstört haben soll. Lange Zeit ging man davon aus, dass die Menschen auf der Osterinsel die letzten Palmen gerodet und damit ihren Untergang besiegelt hätten. Dieser Ökozid galt als Warnung vor Umweltzerstörung. Heute weiß man, dass die Inselbewohner mit ausgeklügelten Techniken wie Steinmulch ihre Landwirtschaft lange erfolgreich betrieben. Der große Bevölkerungsschwund war vielmehr Folge des europäischen Kontakts mit eingeschleppten Krankheiten und Sklavenhandel.

Viele historische Praktiken weisen darauf hin, dass frühere Gesellschaften ein Bewusstsein für die Begrenztheit natürlicher Ressourcen hatten, auch wenn sie den modernen Begriff Nachhaltigkeit nicht kannten. Um Nachhaltigkeit in historischen Kontexten zu untersuchen, braucht es daher indirekte Kriterien. Hilfreich ist hier das moderne Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit: Effizienz (wirksame Ressourcennutzung), Konsistenz (Einbindung in natürliche Kreisläufe) und Suffizienz (angemessener Ressourcenverbrauch). Diese Aspekte sind zwar in historischen Quellen nicht direkt erwähnt, lassen sich aber durch die Kombination archäologischer, geographischer und historischer Methoden erschließen.

Lokale Kreisläufe: Die Logik der vormodernen Landwirtschaft

In Europa wurde die Dreifelderwirtschaft entwickelt: Brachezeiten erlaubten Bodenerholung, Weideflächen lieferten Dünger, Kleesaat reicherte den Boden mit Stickstoff an. Diese geschlossenen Nährstoffkreisläufe im Dorfumfeld zeigen den Aspekt der Konsistenz – die Einbindung menschlicher Wirtschaft in natürliche Stoffkreisläufe. Durch die Weiterentwicklung zur sogenannten Dreizelgenwirtschaft steigerte man durch koordinierte Bewirtschaftung in drei Feldblöcken (Zelgen), eine Reduktion der Feldgrenzen und ein effektives Pflügen auch die Effizienz.

Archivalische Quellen belegen, dass der Konsum an Nahrungsmitteln in historischen Zeiten stark von regionalen und saisonalen Produkten geprägt war – nicht aus Umweltbewusstsein, sondern aus Notwendigkeit ohne globalen Handel oder energieintensive Lagertechniken. Diese Begrenzung auf das lokal Verfügbare entspricht dem Prinzip der Suffizienz: einem Wirtschaften im Rahmen natürlicher Grenzen.

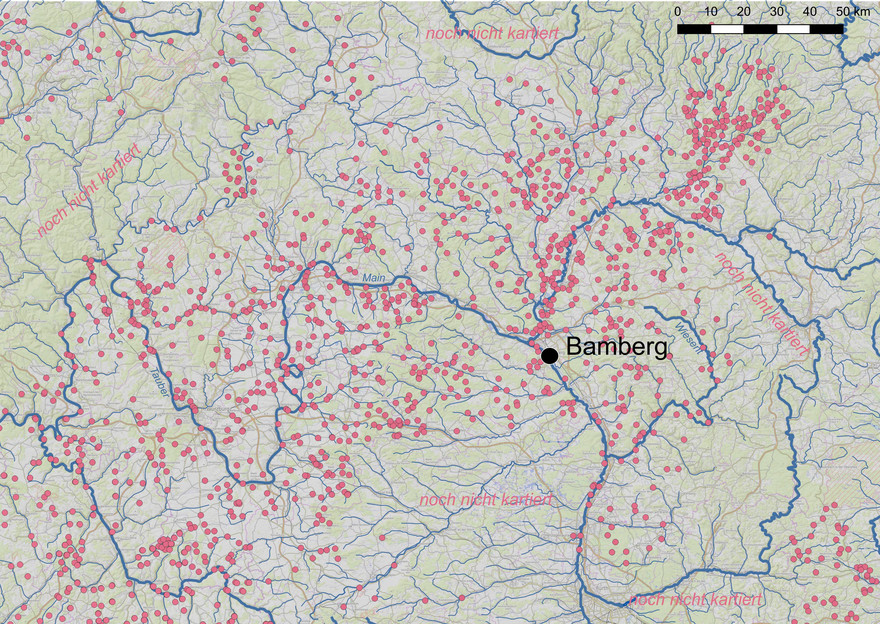

Bedeutet dies nun, dass die mittelalterliche Landwirtschaft ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit war? Weit gefehlt … In einem gemeinsamen Teilprojekt im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes Fluvial Anthroposphere werden die Nutzungsstrategien und Veränderungen im Einzugsgebiet der Wiesent auf der Fränkischen Alb untersucht. Im Lauf des Mittelalters setzte sich eine teils mehrere Meter mächtige Sedimentschicht ab. Es liegt der Verdacht nahe, dass Veränderungen in der Landnutzung zu Bodenerosion und massiven Eingriffen in die Talaue geführt haben.

Die Krise des Spätmittelalters: Ein ökologischer Kollaps?

Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts wurden in vielen Regionen Deutschlands tausende Siedlungen aufgegeben, sogenannte Wüstungen. Die Bevölkerung sank dramatisch, auch wenn es keine nachprüfbaren statistischen Daten gibt. Nach aktuellem Wissensstand waren die Ursachen vielfältig: Die Pest forderte zahllose Opfer, die beginnende Kleine Eiszeit und Umweltkatastrophen verschärften die Krise. So traf 1342 die Magdalenenflut – ein verheerendes Sommerhochwasser – weite Teile Mitteleuropas und explizit auch Bamberg. Auffallend ist jedoch, dass die Güterverzeichnisse (Urbare) des Bamberger Bischofs aus diesen Jahrzehnten keine größeren Zerstörungen erkennen lassen. (Geo-)Archäologische Untersuchungen an verschiedenen Stellen in Oberfranken belegen jedoch massive Bodenerosion und zahlreiche Wüstungen. Es besteht nun der Verdacht, dass diese Krisenzeit in wesentlichen Teilen Ausdruck mangelnder Nachhaltigkeit war.

Aufstieg und Fall der Dreizelgenwirtschaft

Mit der Entwicklung der Dreizelgenwirtschaft stieg der Lebensstandard, auch auf dem Land. Besonders aber ließ die wachsende Bedeutung des Adels und der Städte die Konsumbedürfnisse und Ansprüche steigen.

Langfristig aber zeigte sich die Dreizelgenwirtschaft als nicht nachhaltig: Die natürlichen Stoffkreisläufe wurden durch eine Auslaugung der Böden und zunehmende Erosion zerstört. Dieser schleichende Prozess begann bereits im 11. Jahrhundert und zeigte erst Generationen später seine volle Wirkung. Reaktionen auf die Krise waren neue landwirtschaftliche Techniken. So ist es vermutlich kein Zufall, dass zu derselben Zeit der Erwerbsgartenbau in Bamberg und auch in anderen Städten urkundlich fassbar wird. Der Anbau von Gemüse ermöglichte eine sehr viel höhere Produktivität auf derselben Fläche und war eine Anpassung an die veränderten ökologischen und sozialen Bedingungen.

Von Äckern zu Solarfeldern: Nachhaltigkeit heute

Ob eine Wirtschaftsweise wirklich nachhaltig ist, lässt sich häufig erst im Rückblick beurteilen. Nachhaltigkeit bewährt sich in einem sich ständig wandelnden Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt und zeigt ihre wahre Qualität erst über lange Zeiträume hinweg. Betrachtet man vor diesem Hintergrund heutige Entwicklungen wie den massiven Ausbau von Solarfeldern auf ehemaligen Agrarflächen, so zeigt sich: Diese Photovoltaikanlagen sind in Bezug auf die Energieeffizienz den traditionellen Landnutzungsformen weit überlegen. Doch wie steht es um die anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit?

Die Konsistenz – also die Einbindung in natürliche Kreisläufe – stellt sich anders dar als bei der historischen Dreifelderwirtschaft. Während letztere in lokale Stoffkreisläufe eingebunden war, erfordert die Produktion moderner Solarpaneele globale Ressourcen und hinterlässt am Ende ihrer Lebensdauer Materialien, die schwer in natürliche Kreisläufe rückführbar sind. Gleichzeitig aber bietet die Solarenergie Möglichkeiten, fossile Energieträger zu ersetzen und damit globale Stoffkreisläufe zu entlasten.

Von der Geschichte lernen

Die historische Perspektive mahnt zur Vorsicht: Auch die einst innovative Dreizelgenwirtschaft führte über Generationen hinweg zu unbeabsichtigten Folgen wie Bodenerosion. Welche langfristigen Auswirkungen unsere heutigen Technologien haben werden, können wir nur begrenzt vorhersagen. Technische Lösungen allein – sei es mittelalterlicher Fruchtwechsel oder moderne Solartechnik und Recycling – reichen nicht aus. Nur wenn wir auch menschliches Verhalten, gesellschaftliche Wertesysteme und die Anpassungsfähigkeit von Gemeinschaften in unsere Nachhaltigkeitskonzepte einbeziehen, können wir langfristig erfolgreiche Wege finden. Die Vergangenheit ist kein einfaches Vorbild für Nachhaltigkeit, aber eine wertvolle Lehrmeisterin für die Komplexität menschlicher Eingriffe in die Umwelt.