Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vermittelt Wissen und Werte für eine umweltbewusste Zukunft. Ein Forschungsprojekt der Fachdidaktik Englisch untersucht, wie Virtual Reality (VR) – also das Eintauchen in computergenerierte 3D-Welten mit speziellen Brillen – den Englischunterricht bereichern kann. Kernelement dafür sind die Entwicklung und wissenschaftliche Begleitung von Lehrkräftefortbildungen.

BNE im Englischunterricht umfasst drei Ziele: Erstens sollen Schülerinnen und Schüler die Funktionen von Sprache im Kontext globaler Entwicklung erkennen, zweitens sprachliche und kulturelle Einflussnahmen bewerten. Drittens sollen sie durch sprachliches und produktives Handeln aktiv an Konfliktlösungen teilhaben und sich partizipativ für Ziele der nachhaltigen Entwicklung einsetzen können. Geeignet sind Themen rund um Vielfalt von Sprache und Kultur, Konsum, Gesundheit, der Schutz natürlicher Ressourcen, Demokratie und Menschenrechte. Hierbei sollte auch Bezug auf die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) der Vereinten Nationen genommen werden. Im Kontext Schule ist BNE als gemeinschaftliche Aufgabe wahrzunehmen – auch, damit Lernende Nachhaltigkeit in ihrer Komplexität begreifen und dabei (sprachlich) handelnd tätig werden können.

VR-Brillen im Klassenzimmer: Ziele und Forschungsdesign

Das Forschungsprojekt VR und BNE im Englischunterricht zielt darauf ab, Lehrkräfte im Einsatz von VR-Technologien zu schulen: zum einen, wie man diese Technologie bedient und sinnvoll einsetzt, zum anderen aber auch, wie man mit ihr BNE in den Englischunterricht integrieren kann.

Mit Virtual Reality (VR), manchmal auch immersive VR von lateinisch immersio ‚Eintauchen‘ genannt, ist eine virtuelle Welt gemeint, die mithilfe einer VR-Brille betreten werden kann. Die Brille blendet die reale Welt vollständig aus und zeigt eine computergenerierte oder fotorealistische, dreidimensionale Welt, mit der man auch interagieren kann. Zum Einsatz kommen hochwertige VR-Brillen, die an keinen Rechner angeschlossen sein müssen (Stand-Alone-Headset) bis hin zu Brillen aus Karton, die mit einer passenden Software (Autorentools) und einem eingelegten Smartphone funktionieren. Im Gesamtprojekt ist das übergeordnete Konzept der digitalen Souveränität ein wichtiger Eckpfeiler, welches den Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe miteinbezieht und sowohl technische Handhabung als auch kritische Umgangsweisen mit digitalen Technologien umfasst. Lehrkräfte sollen dabei unterstützt werden, VR zielorientiert für einen inhalts- und sprachorientierten, kommunikativen und kritisch-reflexiven Englischunterricht einzusetzen, sodass sie sowohl Stand-Alone-Headsets als auch Kartonbrillen und passende Software (Autorentools) im Kontext von BNE einsetzen können.

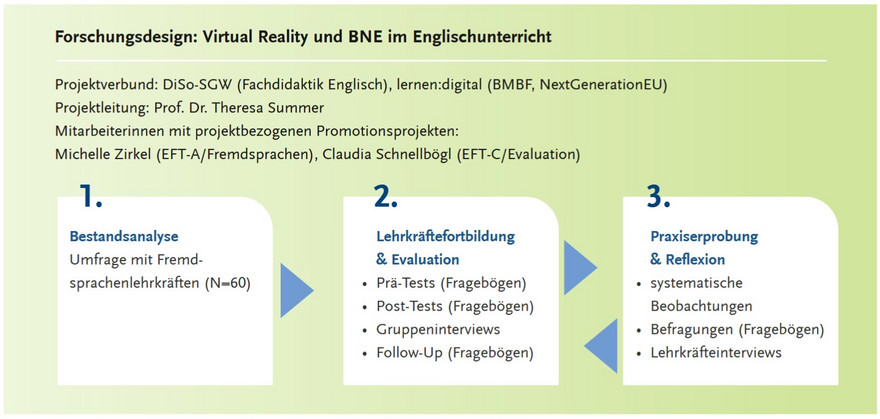

Die Lehrkräftefortbildung wird anhand eines Design-Based Research-Verfahrens entwickelt: Wissenschaft und Praxis entwickeln gemeinsam etwas Neues für den Unterricht, evaluieren es in Zyklen in der Praxis und verbessern dann schrittweise. Der Schwerpunkt liegt auf allgemeinen und fachspezifischen digitalen Kompetenzen sowie BNE-bezogenen Kompetenzen von Lehrkräften. Das Forschungsdesign umfasst drei Teile (s. Abb. 1):

(1) Eine Bestandsaufnahme zum Einsatz und Kenntnisstand zu VR und BNE im Fremdsprachenunterricht, (2) Prä-, Post-, und Follow-Up-Fragebögen sowie Gruppeninterviews, um Selbsteinschätzungen hinsichtlich Kompetenz- und Einstellungsentwicklungen vor und nach der Fortbildung zu messen und zu vergleichen, sowie (3) eine Praxiserprobung, bei der durch systematische Beobachtungen der Einsatz von VR im Englischunterricht untersucht wird.

Virtuelle Welten selbst erschaffen: Die App AR2VR im Einsatz

Für die Lehrkräftefortbildung wurden auf der Grundlage aktueller fachdidaktischer Theorien, Forschungsergebnisse und Konzepte eigene Inhalte entwickelt und durch Critical Friends (z.B. Mitarbeitende der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen) evaluiert und optimiert. Mit Digi4All an der Universität Bayreuth wurden Erklärvideos erstellt, die die Grundlagen zu VR und BNE vermitteln. Darüber hinaus entwickelte das Team Übersichten zu VR-Apps und deren Einsatzmöglichkeiten für den Englischunterricht in Verbindung mit Nachhaltigkeitsthemen sowie fertige Unterrichtssequenzen. Lehrkräfte können die Materialien in einem Moodle-basierten Kurs abrufen und individuell anpassen.

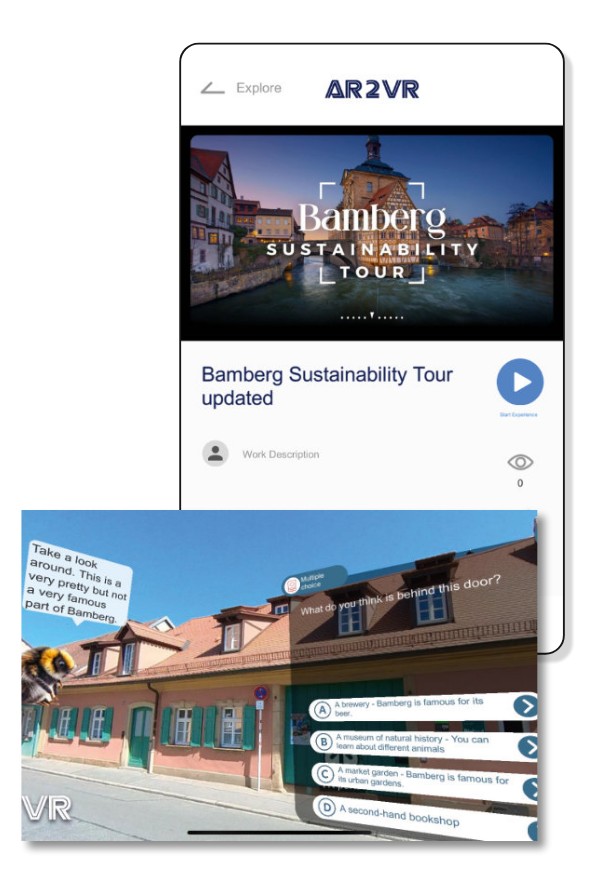

In Kooperation mit der taiwanesischen Firma AR2VR wird der Einsatz eines Autorentools erprobt. Mit der Software erstellt man KI-gestützt auf Smartphones eigene VR-Welten. Zwei Einsatzszenarien für den Unterricht werden in der Fortbildung vorgestellt: Lehrkräfte können entweder eigene Welten zu bestimmten Inhalten erstellen oder Lernende dazu anleiten, diese selbst zu entwickeln. Als Beispiel wurde vom Projektteam eine Sustainability Tour of Bamberg erstellt. Aufnahmen einer 360-Grad-Kamera zeigen Orte in Bamberg, an denen Nachhaltigkeit gelebt wird, wie die Biogärtnerei Niedermayer. Mithilfe von Quiz-Fragen erhalten Nutzerinnen und Nutzer Einblicke in lokale Nachhaltigkeitsinitiativen. Von diesem Beispiel inspiriert, erstellten Lernende eines Bamberger Gymnasiums mit AR2VR ihre Wunschvorstellungen von nachhaltigen Orten in Bamberg.

Was sagen die Teilnehmenden? Erste Rückmeldungen

Die Umfrage unter 60 Lehrkräften ergab, dass 60 Prozent von ihnen mit BNE vertraut sind, jedoch VR kaum nutzen: Nur eine Lehrkraft hatte schon VR für globale Themen eingesetzt. Die Begleitforschung des Projektes aktuell zeigt, dass der Anfangsaufwand für VR als hoch eingeschätzt wird. Allerdings weisen Lehrkräfte VR ein hohes Motivationspotenzial zu und zeigen Bewusstsein für dessen Potenzial im Hinblick auf BNE. Hinsichtlich der Fortbildung wurden insbesondere die praxisnahe Erprobung, intensive Betreuung und didaktischen Materialien geschätzt.

„Nur wenn man etwas erlebt, ist es schützenswert“, betont die Aussage einer Lehrkraft das Potenzial von VR im Kontext von BNE. VR ermöglicht Präsenzerleben, also Dinge hautnah zu erleben, die ansonsten unerreichbar wären wie das Schwimmen mit bedrohten Tieren oder das Interagieren mit Avataren in Nationalparks. Gleichzeitig sehen Lehrkräfte Herausforderungen: „Ich fühl mich so wie beim Anfang, als Tablets eingeführt wurden und noch niemand wusste, wie man damit umgeht.“ Dies zeigt, dass das Potenzial von VR erkannt, diese Technologie aber auch als anspruchsvoll wahrgenommen wird.

Außerdem gibt es zentrale Herausforderungen hinsichtlich der technischen Ausstattung an Schulen und der Verfügbarkeit geeigneter VR-Anwendungen. Das Forschungsprojekt der Fachdidaktik Englisch stellt einen ersten Meilenstein dar und legt eine Grundlage für zukünftige Entwicklungen im Bereich VR-gestützte BNE im Fremdsprachenunterricht. Für eine Weiterentwicklung braucht es zukünftig Kooperationen zwischen Fremdsprachdidaktik, Technik- und BNE-Expertise, weitere praxisnahe Fortbildungen, die Lehrkräfte Schritt für Schritt begleiten, und einfach zugängliche VR-Anwendungen speziell für den Schulunterricht.

Förderhinweis:

Das Projekt ist Teil des Kompetenzverbunds lernen:digital zw. des Verbundprojekts DiSoSGW (Digitale Souveränität als Ziel wegweisender Lehrerinnen- und Lehrerbildung für Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften in der digitalen Welt). Es wird finanziert durch die Europäische Union - NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Literaturempfehlung

AR2VR – Einblicke in das Autorentool AR2VR (für Smartphones/Tablets) unter https://www.ar2vr.co/

KMK (Hrsg.)(2017). Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung. Teilausgabe Neue Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch). Engagement Global.

Schnellbögl, C., Zirkel, M., Bösendörfer, A. & Summer, T. (2025). Foreign Language Teachers’ Perspectives on Global Education, Digital Media, and Extended Reality. In: Summer, T. & Gießler, R. (Hrsg.), Digital Textualities and Spaces in ELT (S. 181-200). Narr.

Zirkel, M. (im Review). Innovation in der Lehrkräftebildung: Bildung für nachhaltige Entwicklung und sprachliche Bildung durch immersive virtuelle Realität im Englischunterricht. In: Morek, M. & Meer, D. (Hrsg.), Unterricht auf einem bedrohten Planeten. Perspektiven und Herausforderungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung im Unterricht der sprachlichen Fächer. Sprachlich-literarisches Lernen und Deutschdidaktik (SLLD-B).