Vor dem Hintergrund drohender Klima- und Umweltkatastrophen stellt sich die Frage: Warum werden soziale und ökologische Probleme nicht gemeinsam gelöst, sondern blockieren sich gegenseitig? Die Verringerung sozialer Ungleichheit durch Umverteilung ist notwendig für eine sozial-ökologische Transformation. Wir stehen vor einer fundamentalen Entscheidung: Diese Transformation jetzt radikaler zu gestalten, mit gerade noch vertretbaren Kosten und Opfern, oder sie weiter zu verzögern und damit unbezahlbar und unerträglich zu machen.

Vorweg eine Situationsbeschreibung zum Klima: Vor wenigen Jahren war das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar. Jetzt ist das CO2-Restbudget für 1,5 Grad aufgebraucht und der Kurs geht Richtung 2,7 bis 3,2 Grad Erderwärmung (IPCC 2023), weil Klimaschutzziele weder ambitioniert genug sind noch eingehalten werden.

Die Verbindung zwischen ökologischen und sozialen Problemen

Dieser Artikel analysiert, was der Kern von Nachhaltigkeit, nämlich die Verbindung sozialer und ökologischer Ziele, für die aktuelle Umweltkrise (z.B. Klima, Artenvielfalt) bedeutet. Umweltzerstörung ist auf mindestens drei Weisen mit sozialer Ungleichheit verbunden:

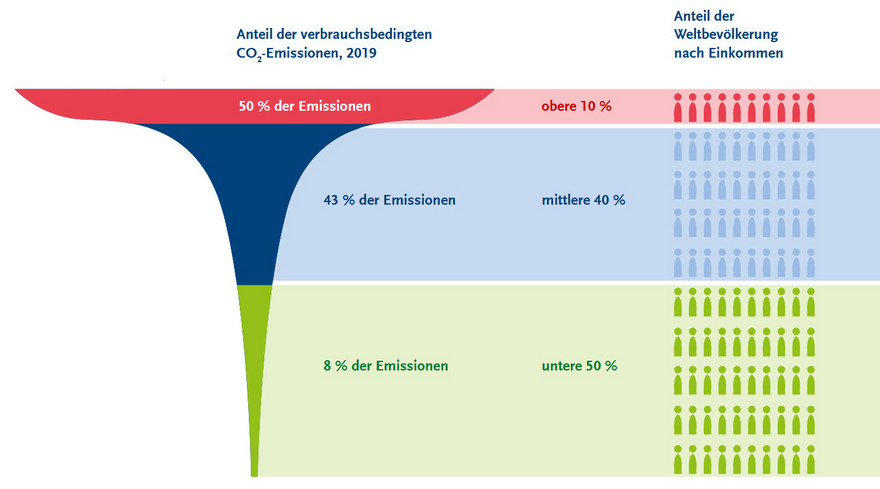

1. Die Ursachen der Umweltschäden sind sozial ungleich verteilt: Reiche belasten die Umwelt mehr als Arme. Der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland liegt im Durchschnitt bei 11 Tonnen, bei Millionären bei 100 Tonnen und bei Menschen, die mehr als 20 Millionen besitzen, bei 2.300 Tonnen. Global gesehen bedeutet das, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr Treibhausgase ausstößt als die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Reichtum ist damit nicht nur ein Problem für die Gerechtigkeit, sondern auch für die Umwelt. Dieser Zusammenhang wird nicht durch höheres Umweltbewusstsein bei Reichen ausgeglichen, denn dies setzt sich meist nicht in umweltgerechtes Verhalten um.

2. Die Folgen von Umweltschäden sind sozial ungleich verteilt: Arme sind wirtschaftlich und gesundheitlich stärker betroffen, denn sie wohnen öfter in Stadtteilen oder Ländern mit schlechterer Luft, mehr Überschwemmungen oder größerer Hitze. Sie sind bei der Arbeit stärker gefährdet und haben weniger Ressourcen, sich zu schützen oder anzupassen.

3. Soziale Ungleichgeit blockiert Verhaltensänderungen und die Akzeptanz umweltpolitischer Maßnahmen. Denn Ärmere sehen ihre Existenz bedroht und mittlere Schichten lehnen notwendige Einsparungen ab, solange Reiche weiterhin prassen. Außerdem wirken marktbasierte Umweltinstrumente wie CO2-Preise oder Energiesteuern ungleich: Während sie für arme Menschen, die bereits wenig emittieren, eine Belastung darstellen, bleibt der Lenkungseffekt bei Wohlhabenden oft aus, da sie für eine Verhaltensänderung „zu reich“ sind.

Aus diesen drei Gründen ist erfolgreiche Umweltpolitik zu weiten Teilen Verteilungspolitik und das alte ungelöste Problem der sozialen Ungleichheit untrennbar mit dem Umweltschutz verbunden. Insofern überzeugt das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung, das soziale und ökologische Probleme gemeinsam betrachten und lösen möchte. Aber paradoxerweise blockieren sich diese beiden Dimensionen in der politischen Praxis häufig gegenseitig: Ökologische Versäumnisse werden sozial begründet und soziale Zumutungen ökologisch, während beide Probleme zunehmen. Ein prägnantes Beispiel: Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden nicht als Klimageld ausgezahlt, was sozialen Ausgleich bringen würde. Stattdessen werden CO2-Emissionen subventioniert, was die Wirkung der CO2-Bepreisung konterkariert.

Umverteilung führt aber auch nicht automatisch zu mehr Umweltschutz: Wenn Reichtum von oben nach unten umverteilt würde, wäre es zwar gerechter, aber das Geld könnte dennoch umweltschädlich ausgegeben werden. Denn Arme sind keine besseren Menschen, sie haben einfach nur weniger Mittel, die Umwelt zu belasten. Strategisch gesehen sind Verteilungsfragen für die Lösung von Umweltproblemen also wichtig, für globale Probleme wie Klima- und Artenschutz zählt aber nur die Gesamtökobilanz der Menschheit.

“Wir haben in den vergangenen Jahren, fast anderthalb Jahrzehnten, den Schwerpunkt sehr, sehr stark, fast überbetont auf den Klimaschutz gesetzt"

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche am 9. Mai 2025 bei einem Podiumsgespräch auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel

Priorisierung von Ökologie gegenüber dem Sozialen?

Aus diesem Spannungsfeld könnte man schlussfolgern, dass eine Priorisierung ökologischer gegenüber sozialen Zielen sinnvoll wäre. Aber bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die soziale Seite der Nachhaltigkeit aus mindestens zwei Bereichen besteht: Sie umfasst ökonomische Aspekte (Wohlstandsbewahrung/-steigerung) als auch genuin soziale Dimensionen (Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Frieden). Statt den Hauptkonflikt wie so oft zwischen der Ökologie und der Ökonomie zu verorten, stellt sich vielmehr die Frage, warum bei den sozialen Zielen Gerechtigkeit und weniger Ungleichheit keine Rolle spielen. Erst dadurch entsteht die angebliche Notwendigkeit ständigen Wachstums, das Armen und Reichen immer mehr Wohlstand bringen soll.

Dabei bringt Umweltzerstörung riesige ökonomische Verluste mit sich, die geschätzt sechsmal höher liegen als die ökonomischen Kosten effektiven Umweltschutzes (Kotz et al 2024). Und obwohl viele Umweltkosten immer noch nicht in Marktpreisen abgebildet werden, ist in vielen Konsumbereichen das umweltfreundlichere Produkt bereits billiger. Darüber hinaus stellt Umweltzerstörung die größte bekannte Bedrohung von Versorgungssicherheit und Gesundheit, also von zukünftigem Wohlstand dar.

Zwischenfazit: Konflikte zwischen Ökonomie und Ökologie werden überschätzt und die Rolle von Ungleichheit bei der Entstehung dieser Konflikte unterschätzt.

Die systematische Unterschätzung des Ungleichheitsproblems ist kein Zufall. Sie entspricht den Interessen jener, die von der bestehenden Verteilung profitieren. Deren bevorzugte ‚Lösung‘ für Verteilungskonflikte war schon immer eine Zunahme des absoluten Wohlstands für alle Gesellschaftsschichten – sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch global (Hoffmann 2003). Ein Mehr für alle vermeidet Verteilungskämpfe, aber verletzt ökologische Grenzen. Um der Verteilungsfrage weiterhin auszuweichen, wird auf grünes Wachstum gesetzt, also auf die Entkoppelung von Wachstum und Umweltschäden durch Effizienzsteigerungen. Diese Entkoppelung ist in einigen Bereichen gelungen, aber die pro Stückzahl oder Serviceleistung eingesparten Ressourcen werden durch Bedürfnissteigerungen meist wieder ausgeglichen, sodass der CO2-Ausstoß entweder nicht schnell genug sinkt wie in Deutschland oder weltweit unvermindert ansteigt. Mit grünem Wachstum das Klima oder gar die Artenvielfalt zu retten, ist also eine Fantasie, die einer empirischen Überprüfung nicht standhält (Haberl et al 2020). Außerdem ist keine Zeit mehr, Effizienz durch bessere Technologien und Suffizienz durch genügsamere Lebensstile als alternative Optionen zu diskutieren; beides ist nötig, Entwicklung auch, aber herkömmliches Wirtschaftswachstum in reichen Ländern nicht.

“Wir dachten, es geht immerhin um das Überleben unserer Zivilisation, die Menschheit kann gar nicht so verbohrt und gleichgültig sein, dass sie hier nicht entschlossen gegensteuert. Dass man zum kollektiven Selbstmord aus Bequemlichkeit bereit ist, ging über unsere Vorstellungskraft.”

Prof. Dr. H. J. Schellnhuber, ehem. Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in einem Interview mit dem Stern, April 2024

Politische Hoffnung?

Die Mehrheit der Weltbevölkerung macht sich Sorgen um das Klima, in armen Ländern nur geringfügig weniger als in reichen (Diekmann; Franzen (2019)). Umweltschutz ist also weder objektiv noch subjektiv ein Luxusproblem. Die meisten politischen Parteien aber stellen selbst offensichtlich unzureichende Klimaschutzmaßnahmen als übertrieben dar und bedienen damit einen „Markt für Entschuldigungen“, wie es der Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorf bezeichnet, auf dem Menschen Entschuldigungen dafür suchen, wenig zu ändern, und PolitikerInnen diese anbieten. Beide Seiten eint eine Kränkung, die in einer Demokratie auftreten kann: Während Demokratie auf Verhandlungen und Kompromissen basiert, sind bestimmte Realitäten – neben Menschenrechten eben auch Naturgesetze und ökologische Belastungsgrenzen – nicht verhandelbar. Diese Kränkung erklärt auch den Zulauf für Parteien, die eine „demokratische Alternative“ zum Klimaschutz versprechen.

Laut der Transformationsforscherin Maja Göpel kommt die nötige Transformation rechtzeitig und planvoll by design oder by desaster, also durch umweltbedingte soziale und ökonomische Katastrophen, gegen die die Corona-Pandemie ein Spaziergang war. Diese Situation und die Zeitnot sind Grund genug, mehr als bisher für Veränderung und gegen business as usual in allen umweltrelevanten Bereichen inklusive der Universitäten, zu kämpfen, in denen die Realität ignoriert und die Zukunft der Menschheit zerstört wird.