Während mehr als drei Viertel der gymnasialen Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler mit Nachhaltigkeitsthemen konfrontiert werden, erreicht dieser zentrale Zukunftsdiskurs nur ein Drittel der Berufsschülerinnen und Berufsschüler. Besonders bemerkenswert: Gerade bei dieser Gruppe könnte eine entsprechende Bildung effektiv sein. Eine Befragung aus dem Jahr 2023 beleuchtet diese bildungspolitische Schieflage und ihre Implikationen für Arbeitsmarkt, ökologische Transformation und soziale Chancengleichheit.

Die Schule ist ein Ort, an dem die Lebens- und Berufsvorstellungen von Jugendlichen geprägt werden. Hier kann eine gezielte Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen bei Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ein entsprechendes Bewusstsein fördern.

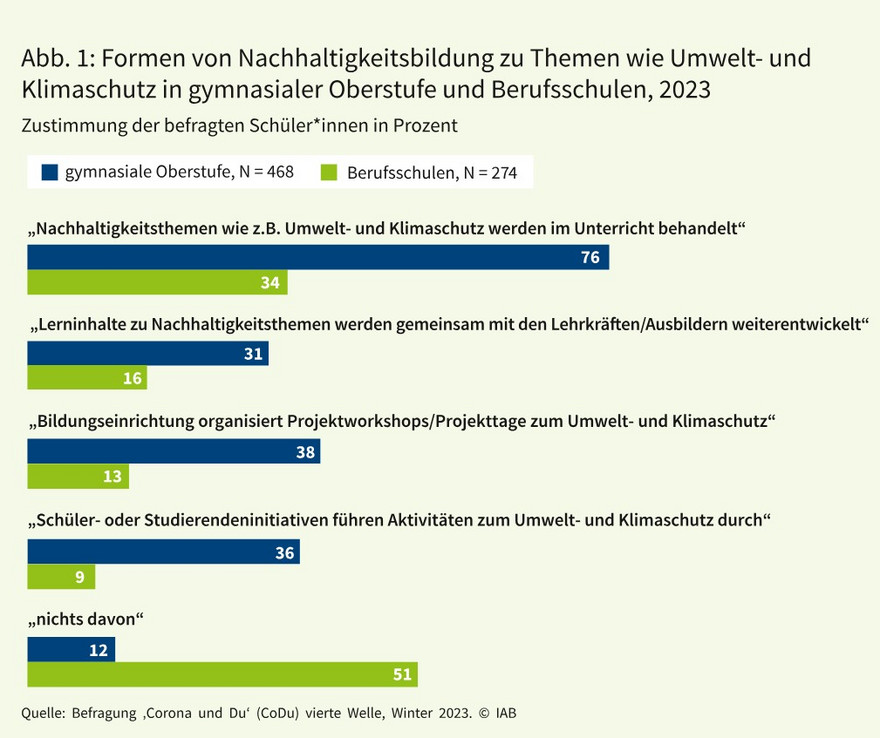

Generell unterscheiden sich Lehr- und Lernpläne im deutschen Bildungssystem je nach Schulform voneinander. 2023 wurden 764 Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler an Gymnasien und Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die vorher kein Abitur absolviert haben, zum Thema Nachhaltigkeit befragt. Dabei fällt auf, dass sich das Angebot nachhaltigkeitsbezogener Themen an Berufsschulen und Gymnasien deutlich voneinander unterscheidet. So kommen 76 Prozent der befragten Jugendlichen in der gymnasialen Oberstufe im Unterricht mit Nachhaltigkeitsthemen in Berührung, in der Berufsschule dagegen sind es nur 34 Prozent (siehe Abbildung 1).

Dieser Unterschied dürfte auch an der zunehmenden offiziellen Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Lehrpläne an gymnasialen Oberstufen liegen, während für berufsbildende Schulen derzeit nur Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vorliegen (Schreiber & Siege 2016). Modernisierungsprozesse verankern zwar Nachhaltigkeitsthemen seit 2021 in beruflicher Ausbildung (BiBB 2023), allerdings betraf dies bis Ende 2023 nur ca. 9 Prozent aller Ausbildungsberufe (Bock et al. 2024).

Strukturelle statt thematische Einflussfaktoren

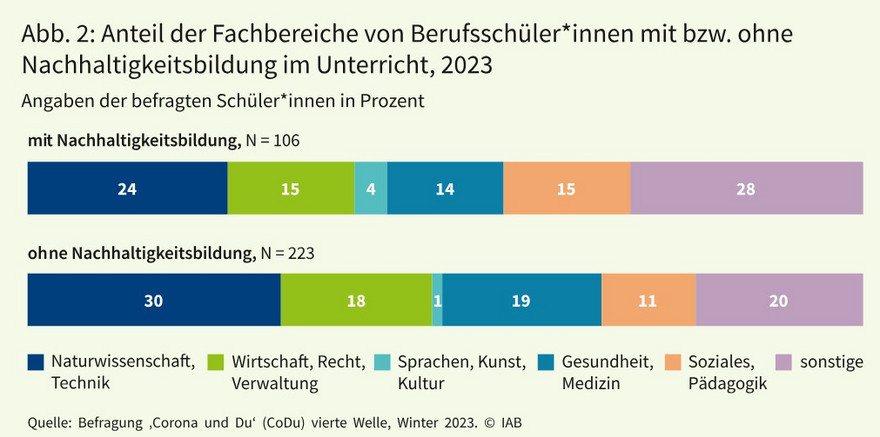

Die thematische Nähe eines Fachbereichs zu Nachhaltigkeit scheint nicht die entscheidende Rolle zu spielen, ob Nachhaltigkeitsbildung im Unterricht stattfindet oder nicht. Wie Abbildung 2 zeigt, sind es gerade die sozialen und sprachlichen Fachbereiche, die thematisch nicht so nah an Nachhaltigkeit angrenzen, aber eher mit als ohne Nachhaltigkeitsbildung unterrichtet werden.

Eine plausible Erklärung, ob nachhaltigkeitsorientierte Angebote Teil der Lehrinhalte sind oder nicht, ist die verfügbare Unterrichtszeit. In den Ausbildungsrichtungen Soziales, Pädagogik sowie Sprache, Kunst, Kultur mit überwiegendem Vollzeitunterricht, die strukturell dem Gymnasialunterricht ähneln, wird Nachhaltigkeitsbildung deutlich häufiger in die Lehrinhalte integriert. Im Gegensatz dazu finden sich in Fachbereichen des dualen Berufsbildungssystems, wo schulischer Unterricht zeitlich begrenzter ist, weniger nachhaltigkeitsbezogene Bildungsangebote.

Vom Klassenzimmer zum Konsumverhalten: Ein messbarer Einfluss der Nachhaltigkeitsbildung?

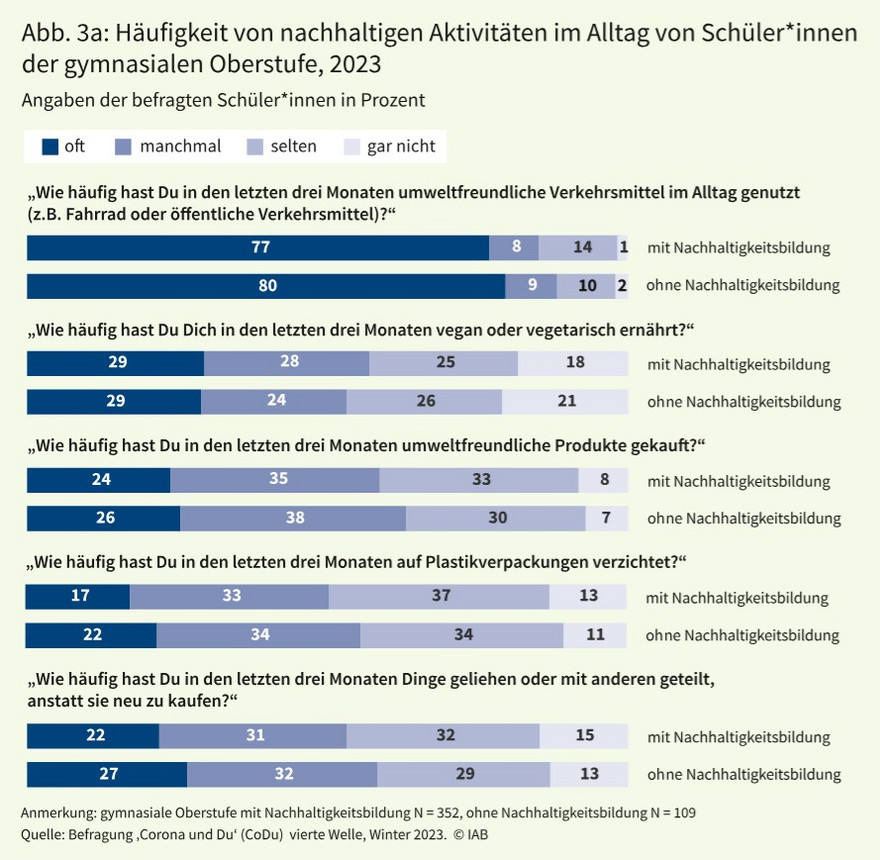

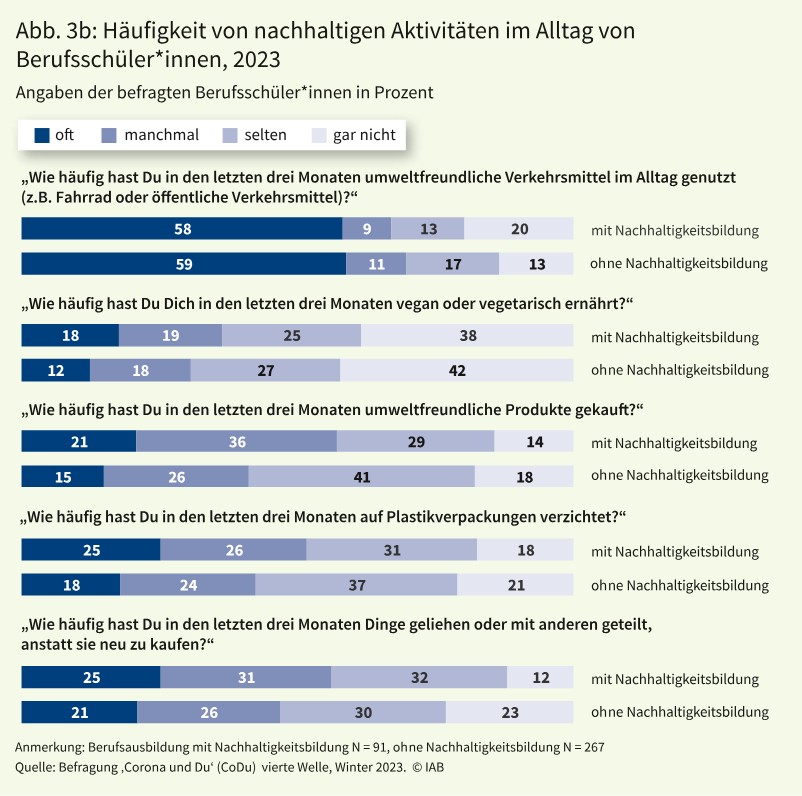

Abbildungen 3a und 3b zeigen, wie nachhaltig sich die befragten Schülerinnen und Schüler nach eigenen Angaben im Alltag verhalten. Demnach treffen gymnasiale Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler häufiger nachhaltige Konsumentscheidungen als Berufsschülerinnen und Berufsschüler.

Bei gymnasialen Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler zeigen sich nur geringe Unterschiede im Konsumverhalten zwischen denjenigen mit und ohne Nachhaltigkeitsbildung. Anders bei den Berufsschülerinnen und Berufsschüler: Diejenigen mit Nachhaltigkeitsbildung entscheiden sich in fast allen erfragten Kategorien häufiger für nachhaltigere Varianten. Dies legt nahe, dass sich die Behandlung von Nachhaltigkeitsthemen besonders im Berufsschulunterricht positiv auf das Konsumverhalten auswirken kann.

Das Konsumverhalten von Berufsschülerinnen und Berufsschüler ist zugleich im Schnitt deutlich weniger nachhaltig als das von gymnasialen Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler – selbst im Vergleich zu Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ohne spezifische Nachhaltigkeitsbildung. Diese Beobachtung unterstreicht den starken Einfluss des allgemeinen Bildungsniveaus auf die Nachhaltigkeit des Konsumverhaltens. Rysina et al. (2022) führen dies vor allem auf den familiären Hintergrund zurück: Demnach treffen (ehemalige) Gymnasiastinnen und Gymnasiasten nachhaltigere Konsumentscheidungen als Real- und Hauptschülerinnen und Hauptschüler, weil sie häufiger auch außerhalb der Schule mit Nachhaltigkeit konfrontiert waren.

Fachkräfte für die ökologische Transformation: Das ungenutzte Potenzial der Berufsbildung

Anhand der Befragung lässt sich nicht sagen, ob Nachhaltigkeitsbildung Jugendliche dazu bewegt, Nachhaltigkeitsaspekten auch in der beruflichen Karriere höhere Priorität einzuräumen. Die – wenn auch moderate – Diskrepanz im Konsumverhalten von Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Nachhaltigkeitsbildung gegenüber solchen ohne Nachhaltigkeitsbildung dürfte allerdings ein Indiz für einen positiven Effekt auf das Verhalten sein, der sich auch in der Berufswahl manifestieren könnte.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Schulformen betrifft den Zeitpunkt der Berufswahl: Gymnasiale Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler stehen typischerweise noch vor ihrer Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung – Nachhaltigkeitsbildung könnte hier direkt die fachliche Ausrichtung dieser grundlegenden Weichenstellung beeinflussen. Berufsschülerinnen und Berufsschüler hingegen haben ihre grundlegende Berufswahl bereits getroffen, als sie mit einer Ausbildung begonnen haben.

Gleichwohl kann die Thematisierung von Nachhaltigkeit Fähigkeiten vermitteln, die Auszubildende auf ökologisch nachhaltigere Tätigkeiten im späteren Erwerbsverlauf vorbereiten oder für Nachhaltigkeit sensibilisieren. Dies kann zur Wahl eines nachhaltigkeitsbezogenen Schwerpunkts in der Ausbildung und/oder eines nachhaltigen Betriebs motivieren. Mit Blick auf die ökologische Transformation ist dies begrüßenswert, da insbesondere Betriebe mit einer ökologischen Ausrichtung auf diese Fachkräfte angewiesen sind.

Nachhaltigkeitsbildung als Schlüssel zur sozial gerechten Transformation

Berufsschülerinnen und Berufsschüler behandeln Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht seltener als gymnasiale Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler. Doch gerade bei Berufsschülerinnen und Berufsschüler könnte es für die Verhaltens- und Konsummuster einen Unterschied machen, ob entsprechende Themen in der Berufsschule vermittelt werden oder nicht – eine derzeit eher ungenutzte Chance.

Ein breiteres und vielfältiges Angebot von nachhaltigkeitsbezogener Bildung an Berufsschulen könnte den Zugang zu Nachhaltigkeitsthemen deutlich erleichtern – unabhängig vom sozio-ökonomischen Hintergrund. Umwelt- und klimaschutzrelevante Kompetenzen sind stark gefragt – und zwar branchenübergreifend, nicht nur in explizit nachhaltigkeitsorientierten Berufsfeldern (Brixy et al. 2023). Zum Gelingen der ökologischen Transformation bedarf es entsprechend ausgebildeter Fachkräfte. Die Berufsschulen könnten über eine noch stärkere Ausrichtung ihrer Lehrpläne an nachhaltigkeitsrelevante Themen ihren Beitrag dazu leisten.

Literaturempfehlung

Bock, Marlies; Nieke, Antonia; Bölling, Winona; Schifer, Charlotte & Donges, Larissa (2024): Bildung zukunftsfähig machen: Synergien zwischen politischer Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) nutzen. Berlin: Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.

Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) (2023): Datenreport. Bonn.

Brixy, Udo; Janser, Markus & Mense, Andreas (2023): Auszubildende entscheiden sich zunehmend für Berufe mit umweltfreundlichen Tätigkeiten. IAB-Kurzbericht Nr. 19.

Rysina, Anna; Schneekloth, Ulrich; Wolfert, Sabine; Langness, Anja & von Görtz, Regina (2022): Jugend und Nachhaltigkeit. Was die Next Generation mit Nachhaltigkeit verbindet und wie sie sich engagiert. Bertelsmann Stiftung.

Schreiber, Jörg-Robert; Siege, Hannes (2016): Globale Entwicklung: Orientierungsrahmen für den Lernbereich. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.